L’évolution biologique et culturelle des premiers Homo Sapiens

Zeljko Rezek, chercheur au Paléoanthropologie au Collège de France, mène plusieurs chantiers de fouilles archéologiques en Afrique du Nord, pour retracer l’histoire des premiers Homo Sapiens. Les travaux qu’il mène actuellement au Maroc annoncent de nombreuses découvertes sur l’évolution humaine. Son travail a pu être mené en partie avec le soutien de la Fondation du Collège de France et de ses donateurs.

L’Afrique du Nord-Ouest, une région clé pour l’étude de nos origines

L’évolution biologique et culturelle des premiers Homo sapiens est l’un des principaux sujets de recherche de la science évolutionniste. Quand, où et comment notre espèce est-elle apparue et s’est-elle dispersée à travers les continents ? Comment a-t-elle adapté son comportement à différents paysages et climats ? Quelles ont été ses interactions avec des humains archaïques tels que les Néandertaliens et les Denisoviens, qui ont façonné notre diversité comportementale et génotypique ?

Au cours des vingt dernières années, l’Afrique du Nord-Ouest s’est imposée comme l’une des régions les plus importantes pour l’étude de nos origines, en particulier dans l’actuel Maroc. La richesse des fossiles humains, y compris des plus anciens Homo sapiens connus et des artefacts, ne génère pas seulement de nouveaux modèles transafricains de la spéciation de notre espèce, mais produit également de nouvelles connaissances sur nos comportements, notre adaptation et notre survie à l’époque.

En 2017, une équipe de recherche internationale dirigée par le Pr Jean-Jacques Hublin a mis au jour des restes d’Homo sapiens primitifs associés à des outillages de pierre et des restes de faunes à Jebel Irhoud, gisement situé à une centaine de kilomètres à l’ouest de Marrakech.

Il est très probable que notre histoire n’ait pas commencé avec les fossiles humains vieux de 315 000 ans découverts à Jebel Irhoud, il s’agit seulement des données les plus anciennes dont nous disposons actuellement. La morphologie faciale des crânes d’Irhoud et le niveau technologique de la culture matérielle (outils en pierre) trouvés dans ces mêmes gisements suggèrent clairement que les processus évolutifs qui ont conduit à notre espèce ont débuté quelques centaines de milliers d’années avant que les humains d’Irhoud ne colonisent les terres du nord-ouest de l’Afrique.

De nouvelles fouilles sur la côte atlantique du nord-ouest du Maroc

Il y a trois ans, la section Paléoanthropologie du CIRB a lancé un nouveau projet sur la côte atlantique du nord-ouest du Maroc. En collaboration avec l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine à Rabat, nous fouillons deux grottes, la grotte des Contrebandiers et la grotte de Dar Es-Soltan 2 (Figure 1), qui recèlent l’un des gisements archéologiques les plus riches du Paléolithique moyen et Paléolithique supérieur. Les découvertes qui en émergent sont spectaculaires et d’une importance capitale pour notre discipline. D’une manière générale, cette région a fourni à la paléoanthropologie un nombre sans précédent de fossiles humains (Figure 2).

L’un des problèmes majeurs auxquels la paléoanthropologie est confrontée est l’absence de gisements qui permettent de fournir à la fois des restes humains et les vestiges archéologiques associés. C’est notamment le cas dans les régions d’Afrique traditionnellement considérées comme des zones centrales de l’étude de l’évolution humaine, comme l’Afrique orientale et l’Afrique australe. Au Maroc, la situation semble différente : on y trouve des fossiles humains et des artefacts non seulement du Paléolithique moyen, mais aussi du Paléolithique supérieur et du Néolithique, ce qui offre une occasion unique de retracer l’évolution humaine sur une longue période et avec une grande précision.

Comprendre l’évolution humaine grâce aux protéines

Les protéines peuvent rester largement intactes pendant des centaines, des milliers, voire des millions d’années, et parfois mieux se conserver que l’ADN dans certains environnements. La plupart des matériaux que nous mettons au jour sont étonnamment bien conservés, même au niveau biomoléculaire. L’une des nouvelles méthodes d’analyse que nous appliquons pour la première fois à des matériaux de cet âge en Afrique du Nord-Ouest est la paléoprotéomique (zooarchéologie par spectrométrie de masse, c’est-à-dire l’empreinte moléculaire de la protéine peptidique de type 1 du collagène). La plus grande partie des matériaux osseux que nous excavons sont de petits fragments qui ne permettent pas d’établir un diagnostic morphologique. En identifiant les protéines préservées qu’ils contiennent, nous sommes en mesure de générer des profils complets de la faune ancienne présente dans ces gisements et surtout, de détecter lesquels de ces fragments sont humains et datent d’il y a 100 000 ans.

La prochaine étape, prévue pour 2026, consiste à extraire l’ADN de ces ossements humains, mais aussi à appliquer l’analyse paléoprotéomique aux outils en os les plus anciens afin d’évaluer le niveau de sélectivité et de préférence de ces premiers humains pour certaines espèces animales lors de la fabrication de ces outils. L’analyse de l’ADN sera particulièrement intéressante : si l’ADN est préservé (ce qui est probable, compte tenu de la préservation des protéines lors des tests de dépistage), elle nous permettra pour la première fois d’étudier la diversité génétique des premiers Homo sapiens et l’histoire des populations (continuité démographique et/ou remplacements) au Paléolithique et peut-être au néolithique.

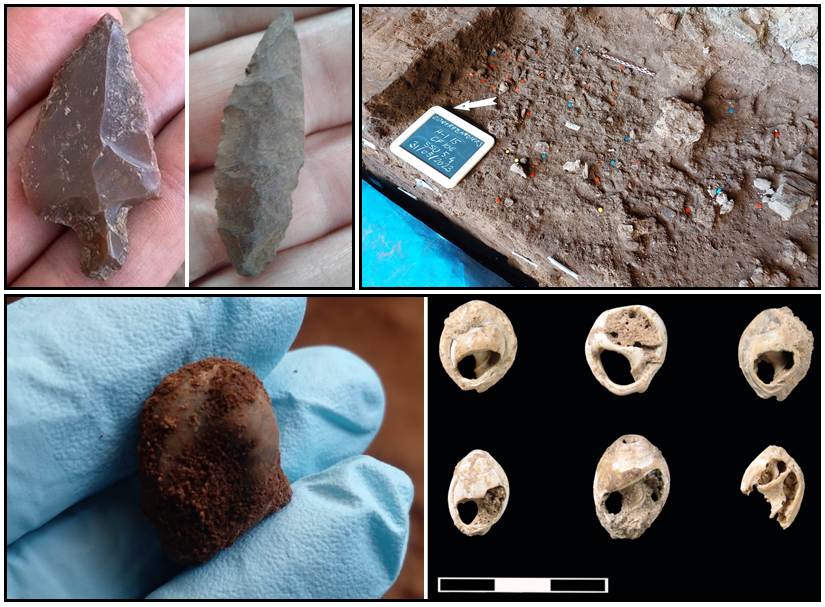

Retracer l’évolution de la technique

Pour analyser le comportement de ces premiers humains, nous nous concentrons spécifiquement sur trois sujets de recherche. Tout d’abord, nous souhaitons retracer les évolutions techniques. Les groupes du nord-ouest de l’Afrique présentaient certaines caractéristiques dans la technologie des outils en pierre (figure 3) que nous ne retrouvons pas dans le Paléolithique moyen d’autres régions d’Afrique. D’autres dimensions technologiques nous intéressent : les outils en os et surtout la maîtrise du feu. Les deux grottes contiennent des foyers (figure 3) datant de plusieurs occupations distinctes dans le temps. Avec plusieurs de nos collègues externes, nous prélevons des échantillons de ces caractéristiques anthropiques pour étudier leur micromorphologie, leur sédimentologie et leur anthracologie (analyse des charbons de bois) afin de déterminer leur formation, leur réutilisation, les types de combustibles utilisés et peut-être même les températures atteintes (grâce à la thermométrie des isotopes agglomérés de carbonate). La plupart de ces analyses sont en cours.

Comment ces humains se nourrissaient-ils ?

Le deuxième aspect comportemental qui nous intéresse concerne les stratégies d’exploitation des ressources terrestres et marines (animales et végétales). Nous effectuons une analyse standard de la faune sur les sites afin d’obtenir une image plus complète du régime alimentaire paléolithique et de la mobilité humaine pour la recherche de nourriture. Nos collègues externes appliqueront aussi une analyse multi-isotopique utilisant des isotopes de zinc, de strontium, de carbone et d’azote sur la dentine et le collagène des os humains afin d’évaluer l’étendue de la recherche de nourriture et le niveau de dépendance à l’égard des aliments d’origine végétale, bien avant l’apparition des sociétés sédentaires productrices de nourriture au début de l’Holocène.

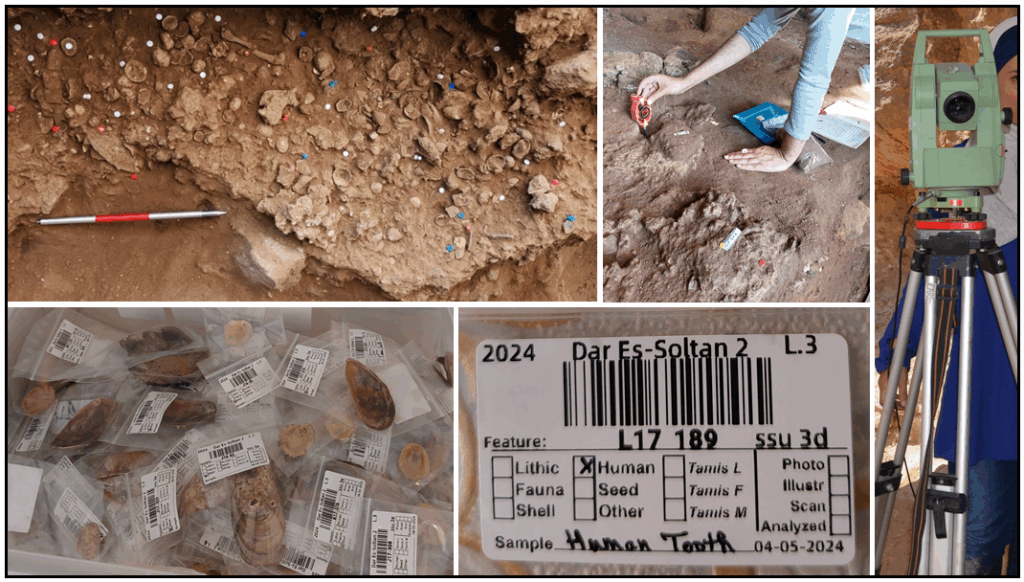

Ceci est complété par l’analyse de restes macrobotaniques (principalement des graines et des fragments de noix extraits des sédiments par flottation), où nous avons commencé à faire des découvertes inattendues, comme des noyaux d’olives sauvages dans une couche vieille de 100 000 ans. De plus, avec les premiers groupes humains en Afrique du Sud, ces humains représentent les premiers cueilleurs côtiers. Les quantités abondantes de mollusques marins qui ont été apportés dans ces grottes (figure 4) et consommés indiquent une collecte systématique des ressources disponibles le long de la côte atlantique. L’intensité de cette collecte est bien illustrée par une dent de cachalot trouvée dans les couches du Paléolithique moyen de la grotte des Contrebandiers, le seul exemple connu de ce type. D’après les marques de percussion sur sa surface, cette dent a probablement été utilisée pour façonner et affûter les bords d’outils en pierre.

Des comportements symboliques particuliers

Enfin, ces grottes ont également livré certaines des premières traces de comportement symbolique systématique sous la forme de coquillages marins Tritia gibbosula perforés utilisés comme ornements personnels (figure 3), dont beaucoup étaient recouverts d’ocre rouge. Plus de 150 d’entre eux ont été trouvés dans la grotte des Contrebandiers, à travers toute la stratigraphie. Les premiers exemples dans la région remontent à environ 140 000 ans et leur utilisation se répète à différentes époques (on les trouve dans des dépôts sédimentaires successifs) jusqu’à il y a au moins 60 000 ans. C’est une période extrêmement longue dans l’histoire évolutive du comportement humain en général pour qu’un objet, la coquille d’une espèce particulière de mollusque marin, soit ciblé et utilisé à des fins symboliques. Nous commençons tout juste à recueillir des données qui serviront à modéliser l’émergence de ce comportement et l’apparition de ces pendentifs dans les archives au fil du temps : nous pourrons déterminer si leur présence ou leur absence peut être liée non seulement à des facteurs sociaux et cognitifs, mais aussi à des contingences environnementales (par exemple, aux périodes de bas niveau de la mer, rendant ces mollusques disponibles sur le rivage et pouvant être ramassés uniquement pendant ces périodes).

“Nous encourageons désormais fortement la recherche paléoenvironnementale en conjonction avec l’archéologie et la paléoanthropologie.” – Zeljko Rezek, chercheur au Paléoanthropologie au Collège de France

Pour conclure sur le comportement de ces premiers humains, il est important de souligner que toute étude sur l’adoption de nouvelles technologies, de comportements différents ou nouveaux, doit être menée à l’aide de données haute résolution sur les changements climatiques et environnementaux passés. Cependant, les données pour cette région faisaient défaut. C’est pourquoi, avec nos collègues externes, nous encourageons désormais fortement la recherche paléoenvironnementale en conjonction avec l’archéologie et la paléoanthropologie.

Reconstituer les changements paléoenvironnementaux

La recherche paléoenvironnementale permet de reconstituer la faune et la flore de l’environnement. La présence de certaines espèces nous donne des informations sur les types de paysages (désert steppique, prairie, forêt clairsemée…) et les changements de température et d’humidité. La présence de carnivores et d’omnivores (hyènes, chats sauvages, genettes, ratels, ours bruns, etc.) dans certaines couches est particulièrement intéressante, car elle peut indiquer des phases où les grottes, et probablement le paysage, ont été abandonnés par les humains. La microfaune (espèces de rongeurs, musaraignes, reptiles, chauves-souris, oiseaux, etc.) constitue un indicateur environnemental plus précis, dont nous collectons méticuleusement les ossements lors du criblage des sédiments excavés. Des indicateurs encore plus précis des fluctuations hydrologiques et végétales passées se trouvent au microscope dans les sédiments, comme les cires de feuilles et l’ADN des plantes terrestres et même marines.

Afin d’élaborer un contexte chronologique solide, plusieurs techniques sont utilisées par des collaborateurs externes, comme la luminescence stimulée optiquement (ndlr : technique de datation des minéraux), combinée à la résonance de spin électronique de la série de l’uranium (ndlr : datation de fossiles de dents à partir de la dose totale de radiation reçue) et à la téphrochronologie. Les téphras, fragments microscopiques de verre volcanique présents dans les sédiments, peuvent être comparés géochimiquement à des sources volcaniques de téphra connues, comme celles des Açores et des îles Canaries, où les volcans ont généré plusieurs éruptions importantes bien datées au cours des 500 000 dernières années et qui ont dispersé des téphras sur de vastes zones du nord-ouest de l’Afrique et du sud-ouest de l’Europe.

La collaboration de nombreux spécialistes experts dans divers domaines scientifiques est donc absolument nécessaire pour la portée de la recherche que nous souhaitons mener. De plus, il est important de mentionner que le travail sur le terrain implique plus de douze étudiants marocains locaux que nous avons le privilège de former aux méthodes et techniques les plus avancées dans ce domaine.

“Nous sommes aujourd’hui en mesure d’aborder des questions sur l’évolution humaine auxquelles il était impossible de répondre il y a quelques décennies” – Zeljko Rezek, chercheur au Paléoanthropologie au Collège de France

Une période passionnante pour l’étude de l’évolution humaine

Les résultats obtenus au cours de plusieurs décennies de recherche en Afrique du Nord-Ouest par différentes équipes ont profondément influencé notre connaissance des origines de l’humanité et de l’évolution comportementale, mais nous n’avons fait qu’effleurer la surface des archives. Il existe de nouveaux sites et des grottes profondes dans d’autres régions qui restent à explorer, mais comme toujours, la première étape de ce projet consiste à obtenir des fonds pour la recherche.

Nous vivons une période très passionnante pour l’étude de l’évolution humaine. Grâce aux progrès réalisés dans les domaines de la biochimie, de la géophysique, de la modélisation informatique et de l’archéologie en général, nous sommes aujourd’hui en mesure d’aborder des questions sur l’évolution humaine auxquelles il était impossible de répondre il y a quelques décennies, concernant par exemple les personnes qui portaient des pendentifs paléolithiques (en isolant l’ADN du porteur contenu dans le pendentif), la découverte d’un comportement inconnu et “perdu” qui n’a pas d’équivalent dans les temps modernes mais qui a contribué à nous façonner en tant qu’êtres humains.

Zeljko Rezek, Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CIRB)

Propos recueillis par Mathilde Lanneau

Les travaux de Zeljko Rezek ont été soutenus par la Fondation du Collège de France. Recruter des jeunes talents au Collège de France est essentiel pour garantir la vitalité d’une recherche d’excellence. >> Nous soutenir

Lire la biographie de Zeljko Rezek

Articles qui pourraient vous intéresser

Catégories

Les dernières actualités

- Découvrez le rapport d’activité 2024 de la Fondation

- Polluants éternels et microplastiques : développer la recherche pour protéger notre santé

- Philippe Aghion, Prix Nobel d’économie 2025

- Percer le mystère des sceaux-cachets

- Signature d’une convention de mécénat avec le Crédit Agricole d’Ile-de-France