Le travail à l’épreuve du monde d’après

Pr Alain Supiot

Dans sa leçon de clôture au Collège de France, le professeur Sansonetti a brillamment montré que la pandémie globale qui a surpris tous les pays du monde en 2020 était, du point de vue de la recherche médicale, un évènement largement prévisible[1]. Cartes à l’appui, il y montre aussi que l’expansion foudroyante de cette pandémie est intimement liée à l’essor des échanges, inhérent à la globalisation économique. De fait cette pandémie globale est un « fait social total » dont la compréhension relève aussi des sciences humaines, et notamment de l’étude des transformations considérables de l’organisation du travail à l’échelle de la planète.

Sont devenues tout d’abord évidentes les impasses de la globalisation, exposée à la rupture des chaînes d’approvisionnement industriel ou pharmaceutique et dont l’empreinte écologique est à terme insoutenable. La prise de conscience de cette insoutenabilité économique et écologique s’est accompagnée de celle de l’incapacité des institutions internationales et européennes à organiser la solidarité entre les nations face à une crise qui révélait pourtant un degré rarement atteint d’interdépendance objective

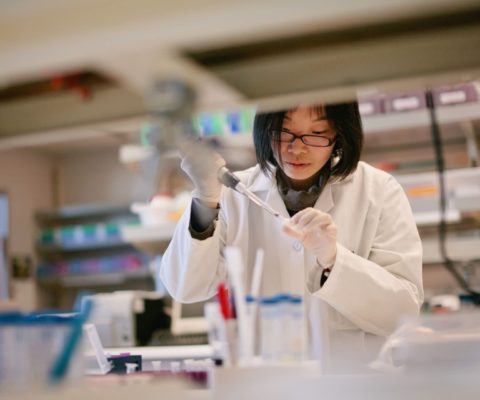

Sont aussi apparues au grand jour les impasses de la gouvernance par les nombres. Le délabrement du système hospitalier, les chaînes d’irresponsabilité instaurées dans la prévention des pandémies, ou les infirmités d’une recherche scientifique asservie à des indicateurs de performance, sont autant de conséquences funestes de cette gouvernance, et notamment du New Public Management qui soumet les tâches d’intérêt général à des calculs d’utilité à courte vue.

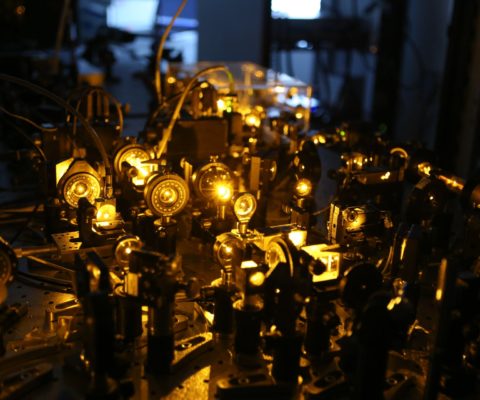

La pandémie a enfin considérablement étendu l’usage des outils informatiques, mais aussi révélé les limites de cet usage. Consignés à domicile, tous les travailleurs manipulant des signes et des symboles ont été rivés sur leurs écrans du matin au soir, ne communiquant plus entre eux que par voie informatique. En revanche la prophétie de « la fin du travail », selon laquelle la révolution numérique condamnerait au chômage les catégories les plus modestes et les moins qualifiées, a été démentie par l’épreuve du confinement. Loin de disparaitre, les travailleurs œuvrant au contact physique avec les personnes et les choses, se sont retrouvés « en première ligne » dans la lutte contre la maladie. Qu’ils soient salariés, fonctionnaires ou indépendants, l’importance vitale de leur travail a été partout célébrée[2]. L’expérience du confinement a ainsi montré que le prix de marché d’un travail ne rendait pas compte de sa valeur, de son sens et de son utilité sociale.

Les défaillances ainsi révélées par la pandémie globale étaient aussi largement prévisibles que l’émergence d’un nouveau type de coronavirus. On s’en convaincra en prenant connaissance des fruits de la recherche « Travail au XXIème siècle : Droit, technique, écoumène », conduite au sein de la chaire « État social et mondialisation » en partenariat avec l’Institut d’études avancées de Nantes et avec le soutien de la Fondation du Collège de France, et de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Cette recherche a abordé plusieurs des questions dont l’urgence a été révélée par la crise. Quel est l’avenir du travail ? Face à l’essor de l’intelligence artificielle et des plates-formes numériques, sommes-nous condamnés à être au service des machines ou pouvons-nous, au contraire, les mettre à notre service ? À l’heure du péril écologique, comment travailler sans, dans le même temps, saccager nos milieux vitaux ? Peut-on inverser la course au moins-disant social et écologique sans remettre en cause la libre circulation des capitaux et des marchandises ? Vingt et un chercheurs de différentes disciplines, venus de toutes les régions du monde, avaient débattu de ces questions lors d’un colloque au Collège de France, dont les travaux ont été publiés avant la pandémie sous la forme d’un « Livre du centenaire de l’OIT »[3].

La première partie de ce livre est consacrée à la communauté des problèmes écologiques, techniques et juridiques soulevés par le travail au XXIème siècle. Problèmes écologiques tout d’abord, puisqu’incapable de percevoir les limites des ressources naturelles, la révolution industrielle a encouragé leur surexploitation et fait basculer notre planète à l’âge de l’ « anthropocène ». L’impact déterminant de l’activité humaine sur l’écosystème terrestre rend désormais intenable ce qu’Augustin Berque a nommé la « forclusion du travail médial » dans notre représentation du rapport de l’homme à la Terre[4]. Problèmes technologiques ensuite, car l’histoire longue nous apprend que les mutations techniques de grande ampleur s’accompagnent nécessairement de mutations institutionnelles. La révolution numérique est une mutation de ce genre qui ajoute à l’extériorisation illimitée des forces motrices de l’être humain, celle de ses capacités de calcul. Problèmes juridiques enfin, car un conflit de logiques s’est fait jour depuis 40 ans entre d’une part les principes et règles de justice sociale ou de justesse écologique et d’autre part ceux du commerce et de la finance internationale, qui traitent le travail, les médicaments, les cultures ou les ressources naturelles comme de purs biens économiques en compétition sur un marché sans frontières. D’où un ordre juridique international schizophrène, dont l’hémisphère financier et commercial incite à ne pas ratifier ou appliquer les normes dont l’hémisphère social et environnemental proclame la nécessité et l’universalité.

Le second volet de cette recherche a été consacré à la diversité des expériences du travail dans le monde. Depuis deux siècles, l’idée de progrès est allée de pair avec une extension à tous les pays du monde, non seulement des modes d’organisation du travail établies dans les vieux pays industriels, mais aussi de leurs catégories normatives. Telle est la dynamique de la globalisation, qui pousse à l’uniformisation du monde sur un modèle de développement économique dont on sait qu’il est à terme insoutenable. Nourri d’ignorance, un tel refoulement de la diversité des civilisations est fortement pathogène, car ce refoulé fait alors retour sous forme de repliements et d’obsessions identitaires. Se placer dans une perspective de mondialisation suppose au contraire de tenir compte à la fois de l’interdépendance objective créée par la communauté des défis écologiques, techniques et institutionnels affrontés par l’humanité, et de cette diversité des civilisations, qui n’est pas un obstacle, mais au contraire une ressource fondamentale dont elle dispose pour les relever[5].

Pr Alain Supiot

Chaire État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités (2012-2019)

[1] « Covid-19 ou la chronique d’une émergence annoncée » (accessible sur le site du Collège de France)

[2] Cf. aux États-Unis le projet d’un Essential Workers Bill of Rights « to protect frontline workers » élaboré par la sénatrice Elizabeth Warren et la députée Ro Khanna.

[3] A. Supiot (dir.) Le travail au XXIème siècle, Paris, Éditions de l’Atelier, 2019, 373 p.

[4] Augustin Berque, « La forclusion du travail médial », in Pierre Musso et Alain Supiot (dir.) Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ?, Paris , Hermann, 2018. pp. 134-148.

[5] Cf. Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de Simone Weil, Paris, Éd. du Collège de France, 2019, 233 p.

![[VIDÉO] Faiseurs d’histoire](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/Entre-vues_Def-700x470-1-480x400.png)

![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)

![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)

![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)

![[PUBLICATION] Une Boussole pour l’Après](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/08/Couverture-Boussole-pour-Après-480x400.png)

![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)