Quand la santé devient politique

Salus populi suprema lex esto

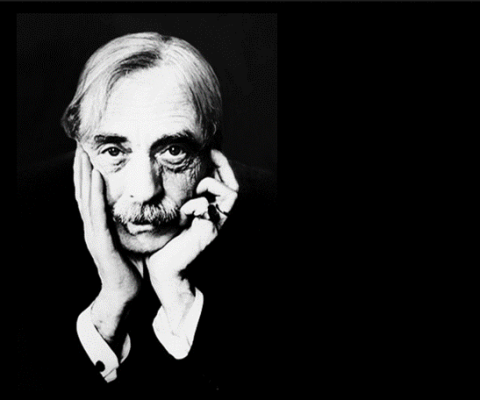

Pr Dario Mantovani

La pensée politique latine a forgé des phrases incisives, qui restent gravées dans la mémoire. Une des plus connues a souvent été évoquée ces jours-ci, y compris par des hommes politiques de premier plan : Salus populi suprema lex esto. Cette maxime impliquerait-t-elle que les Anciens étaient clairvoyants au point qu’ils avaient mis « la santé des citoyens » avant tout, comme « principe suprême de leur législation » ? L’histoire aurait donc quelque chose à nous apprendre ? Peut-être, mais sans doute pas ce à quoi on s’attend.

De la salus populi à la « raison d’État »

Pour répondre à notre question, faisons un rapide voyage dans le temps, remontons à la source. L’auteur de cette phrase est Cicéron, dans le dialogue De legibus, écrit à la fin des années 50 av. J.-C., alors que le système politique romain traditionnel était en train de s’effriter à cause des guerres civiles. Comme pour sauver une image précieuse avant qu’elle ne s’efface, Cicéron rassemble dans De legibus tous les éléments de la Rome qu’il souhaitait préserver. Il les décrit sous la forme de normes d’une constitution idéale. L’expression Salus populi suprema lex esto revient plus précisément dans la norme par laquelle Cicéron définit les pouvoirs des consuls, les magistrats suprêmes de la république (De legibus 3.8 ; voir également § 2.11). Cicéron cherche à concilier deux exigences opposées – que l’on retrouve à toute époque –, celle de donner à la charge suprême tout le pouvoir possible et celle, presque contradictoire, de lui fixer des bornes. C’est pourquoi, après avoir établi que les consuls ne sont subordonnés à aucun autre pouvoir, Cicéron dit qu’ils doivent néanmoins avoir comme « principe suprême de conduite la salus populi ». Dans son système, la salus populi est donc à la fois la valeur-boussole et la limite du pouvoir politique, fût-il le plus élevé. Un détail, mais important, nous confirme qu’il s’agit bien de cela. Dans la phrase complète Ollis salus populi suprema lex esto, le pronom latin ollis (= illis), au datif, signifie « pour eux », donc « pour les consuls ». C’est notamment par rapport à eux, à la conduite de la charge la plus importante de la république, que la salus populi est évoquée comme limite et valeur-boussole (y compris dans le cas où la nécessité leur impose de s’affranchir des lois). Mais la question la plus importante demeure : que signifie exactement salus populi ?

Le mot latin salus est polysémique, sa signification s’étend sur un champ sémantique aujourd’hui assez développé et varié. Salus, fidèle à son étymologie de salvus (« sauf ») exprime toute situation d’absence de péril ou de calamités. Salus signifie donc la « santé physique » des femmes et des hommes, mais aussi le « salut » au sens spirituel, et encore le « bien-être » et la « prospérité » d’une communauté, voire sa « sureté » et « sauvegarde » (lorsque la survie même de la communauté politique est menacée). L’arc sémantique recouvre donc des significations plus larges que la seule « bonne santé », et de plus en plus abstraites. D’ailleurs, quand il s’agit de se référer de façon plus spécifique à la « santé physique », bonne ou mauvaise, le terme « valetudo » est utilisé. Évidemment, l’acception précise dépend des contextes et des mots auxquels salus s’associe.

Dans De legibus, on l’a vu, le mot se réfère à « peuple », et le peuple tient ici à peu près la signification qu’État (même si la notion d’État doit être maniée avec précaution pour décrire des communautés prémodernes). Cicéron utilise donc la salus populi non pas comme « santé publique », mais comme « bien-être » ou « sauvegarde de la communauté politique ».

Certes, le peuple est composé de personnes, et le bien-être des personnes inclut également leur bonne santé (nous y reviendrons plus loin). Mais dans le contexte, l’accent est mis sur le peuple en tant que groupe politique. Le sens de salus populi n’est donc pas trop loin de ce qu’on appellerait aujourd’hui l’« intérêt de l’État » ou, par une formulation avec des échos plus sinistres, la « raison d’État ». C’est une première réponse à notre question de départ, probablement décevante pour ceux qui auraient souhaité faire du propos de Cicéron une devise pour nos jours, même dans le discours politique : la santé des citoyens avant tout. Or, justement, ce n’était pas cela.

Ce n’est pas seulement la polysémie du mot salus et son lien avec populus au sens politique qui conduit à ce constat. Quand Cicéron emploie cette locution et lui donne la formulation mémorable dont nous nous occupons, salus populi avait déjà une longue histoire derrière elle, et son sens était largement défini dès le début.

Salus était une déesse, une de ces personnifications auxquelles les Romains consacraient un rôle dans leur imaginaire religieux, et cela depuis une époque assez reculée. Précédée par des formes moins documentées, le culte de Salus (populi Romani) a été introduit à Rome après les guerres samnites, lorsqu’en 302 av. J.-C. un temple fut bâti sur le Quirinal en l’honneur de la déesse. Ce fut donc un succès militaire qui suggéra l’introduction du culte de la « sauvegarde » et du « bien-être » du peuple romain. C’est un autre élément qui nous confirme que ce n’était pas la « santé physique » des citoyens que l’on visait quand on honorait Salus. La dimension prise en compte est celle collective, étatique, du peuple en tant que groupe politiquement structuré, puissant à la guerre, cohérent dans la cité.

C’est justement dans cet ordre d’idées que, plus tard, dans le climat des troubles civils à la fin de la République (Ier siècle av. J.-C.), Cicéron réélabore salus populi comme l’idéal de la sauvegarde et du bien-être public, qui dépend de l’homme d’État et lui dicte ses actions (voire lui permet, et même impose, de s’affranchir des limites légales en cas de nécessité). C’est la signification que nous avons trouvée dans De legibus et que Cicéron, pour tout dire, semble aimer (car elle lui permettait de se justifier des reproches affreux qui le poursuivaient depuis son consulat et l’« affaire Catilina »). Elle revient presque vingt fois dans ses ouvrages, plus souvent que dans tout autre auteur latin : c’est donc l’un de ses chevaux de bataille, une contribution cicéronienne au lexique politique occidental.

Quand le pouvoir fait corps

Notre attention portait jusqu’ici sur la première partie de la phrase (salus populi). Mais il ne faut pas négliger ce qui vient après (suprema lex esto). On pourrait y voir rien de moins que l’affirmation de la souveraineté populaire (et c’est comme cela que l’ont compris, par exemple, les révolutionnaires anglais qui, au XVIIe siècle, soutenaient le rôle du Parlement contre le pouvoir absolu du roi Charles Ier). Mais, encore une fois, si l’on suit Cicéron dans ses emplois de salus populi (ou salus publica, communis, rei publicae, selon des variations qu’il serait vain de considérer comme particulièrement significatives) cette impression s’efface rapidement : sous la pression des événements dramatiques de son temps et dans le souci de justifier le rôle qu’il avait eu dans la répression de la conjuration de Catilina, plus que revendiquer le rôle du peuple, de tous les citoyens, Cicéron donne à cette maxime une interprétation élitiste. Elle lui sert à affirmer que dans l’urgence, l’homme d’État peut être appelé à se transformer en « sauveur ». Cicéron, pour ce rôle, pense parfois à lui-même, parfois à Pompée. Dans un discours qu’il prononce à contrecœur au Sénat en 46 av. J.-C. (Pro Marcello), et que Cicéron parsème de métaphores médicales appliqué au corps de l’État (qu’il faut « guérir » des « blessures »), c’est finalement César qui est représenté comme le « sauveur ».

Cicéron ajoute que désormais la salus rei publicae (la sauvegarde et le bien-être de la chose publique) coïncide avec la bonne santé physique (valetudo) de l’homme fort César. L’ambiguïté que nous avons vue inscrite dans le mot salus, celui de santé physique individuelle et celle de sécurité et de bonheur de l’État se recompose, mais dans un sens nouveau : la pente vers le pouvoir monarchique se dessine.

Cette identification entre homme fort et intérêt de l’État est ensuite pleinement exploitée dans la communication publique du Principat, c’est-à-dire sous le régime initié par Auguste à la fin du Ier siècle av. J.-C.

Représenter la Salus populi : les monnaies impériales

Suivre ce type de communication multiforme serait peut-être la partie la plus agréable du parcours que nous avons emprunté, car nous verrions défiler surtout une galerie d’images. C’est par les images que les Romains ont su – aussi bien que par les mots – donner corps à leurs concepts, en particulier en les ciselant sur leurs monnaies, qui, passant de main en main, diffusaient des valeurs pécuniaires et des valeurs idéales. Nous devrons ici nous restreindre à quelques étapes.

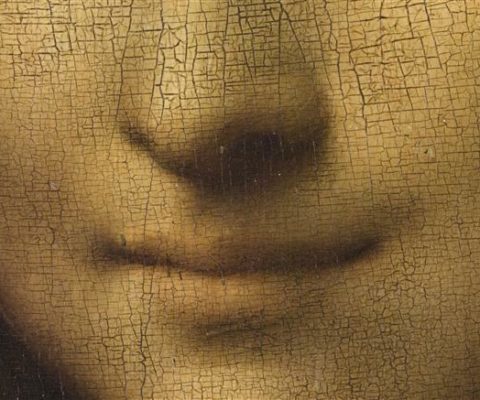

La première a pour protagoniste une femme, Livie, l’épouse d’Auguste, cohéritière et mère de son successeur, Tibère. Sur une pièce de 21-22 apr. J.-C. (il y a presque exactement deux mille ans) le profil de Livie apparaît, ainsi que la légende Salus Augusta (Fig. 1) C’est un jeu de miroirs : la salus (le bien-être de l’État) prend la physionomie d’une femme, qui pourtant n’est pas une déesse, mais une représentante éminente de la maison impériale ; l’adjectif Augusta remplace publica, le prince régnant et sa domus prennent la place du peuple.

Le message est clair : désormais le bien-être de l’État coïncide avec l’empereur. Et pourtant, la présence de Livie (qui venait de se remettre d’une maladie), et non de l’empereur (même si elle aussi était Augusta), est le signe d’une petite réticence, d’un sursaut de pudeur politique, dont le dernier voile n’était pas encore tombé mettant à nu la nature pleinement monarchique du pouvoir. Mais il ne fallut pas longtemps pour que cela ne soit plus ouvertement mis au jour.

C’est avec le monnayage de Néron que la salus de l’État romain s’identifie complètement avec la salus de l’empereur (Fig.2).

D’un côté de la pièce, le profil de Néron ; de l’autre, la Salus assise sur un trône, signe du pouvoir : désormais le bien-être de l’État et du peuple sont garantis par la bonne santé de l’empereur romain. « L’empereur s’est tellement identifié avec la république, que leur séparation entraînerait leur perte commune » dit Sénèque (De Clementia, 1.4.2). Et ses mots n’étaient pas seulement la flatterie d’un intellectuel courtisan. Chaque 3 janvier se tenait une cérémonie religieuse par laquelle – reprenant une tradition qui remontait à la République – on rendait grâce aux dieux d’avoir conservé la salus de l’empereur et on promettait d’offrir des sacrifices si elle était préservée jusqu’à l’année suivante (vota pro salute). Parmi les dieux invoqués, se trouvait la Salus publica populi Romani, ce qui confirme l’identification entre salus de l’empereur et salus de la cité et de l’empire, comme le disait Sénèque. S’il subsistait un doute, à partir de 86 apr. J.-C., il est explicitement précisé dans le rite que de la « sauvegarde de l’empereur dépend le salut de tous » (Commentaires des frères arvales, éd. Scheid, p. 144).

Ce motif fut exploité de façon intensive par la plupart des empereurs suivants, avec des inflexions qui montrent combien la communication politique est sensible au vent de l’opinion publique, aux évènements, aux changements de modes et de langages. Mais, au fond, toutes ces monnaies ne font que démultiplier l’image que Cicéron avait sculptée dans son discours Pro Marcello pour César, lorsqu’il le dessinait, à contrecœur, comme le « sauveur ».

Entre protection des « intérêts de l’État » et protection de « l’État de droit »

Poursuivons rapidement notre parcours, en nous rapprochant de la modernité. Au fil des siècles, la maxime s’est détachée de son contexte, de la page de Cicéron et des monnaies des empereurs romains, et a pris une vie propre. Elle a été répétée des milliers de fois : par exemple John Locke en fit le principe fondamental de son Traité du gouvernement civil (« celui qui applique sincèrement la règle Salus populi suprema lex esto – dit Locke – ne risque pas de se tromper dangereusement » : Two treaties II, 158) ; aux États-Unis, l’État du Missouri a inscrit la maxime latine comme devise, en exergue de son emblème ; le droit administratif français s’en est servi pour justifier, par exemple, la réquisition de biens en cas de crise, sans respecter les procédures établies par la loi. Les contextes où l’on a évoqué ce principe ont été tellement nombreux que déjà au XVIIe siècle, dans son Table Talk, le juriste anglais John Selden remarquait que « is not anything in the World more abused than this Sentence, Salus populi suprema Lex ». Et c’est vrai, elle a pu tout justifier. Cela découle de l’ambiguïté des deux termes qui la composent, sur lesquels nous nous sommes arrêtés à plusieurs reprises, et pas seulement salus, mais aussi populus (les citoyens dans leur individualité ou en tant que groupe, ou bien l’État incarné par un monarque ?). Utilisée parfois pour combattre la monarchie au nom du peuple, comme dans la guerre du Parlement anglais contre la toute-puissance du roi Charles Ier déjà évoquée, elle a beaucoup plus souvent servi à justifier le pouvoir « arbitraire » du souverain. Au bout du compte, c’est un dénouement qui ne surprend pas si l’on songe à son origine ancienne que nous venons de parcourir, et qui ne la déforme pas trop.

Notre chemin croise donc inévitablement la relation entre la protection des « intérêts de l’État » et la protection de « l’État du droit », entre la règle et l’exception, entre la nécessité et la liberté. Je me borne à quelques considérations à la marge, qui portent sur le rôle du droit en tant que technique sociale et sur ses limites.

En général, le droit a toujours la fonction de nous donner des règles de comportement, pour surmonter l’incertitude. C’est une évidence que l’urgence actuelle rend plus visible. Avant que le confinement ne nous fût imposé, chacun se comportait à sa façon. Aujourd’hui, les consignes sont uniformes, et nos comportements individuels sont beaucoup plus uniformes eux aussi (et précisément là où il y a des marges d’interprétation, des fissures se produisent : qu’est qu’un achat de première nécessité ? qu’est-ce que le e-commerce peut vendre ?). Mais, autre réflexion, ces règles ont quelque chose de spécial. Par leur nature, elles nous obligent surtout à « ne pas agir », par exemple à ne pas sortir de chez nous. Le droit romain lui aussi connaissait l’archétype de ces mesures, le iustitium. Le terme signifie à la lettre « arrêt, suspension de la juridiction » : les tribunaux ne fonctionnaient plus, et les magasins étaient fermés, en présence d’un danger mortel pour la cité. « Une fois que le iustitium était édicté, c’était la période dans laquelle toute activité civile devait cesser dans la cité » (edicto iustitio id est praedicto in re p. tempore quo nihil ageretur civilium negotiorum). Bien sûr, lorsqu’on parle d’archétype, il ne faut pas pousser trop loin l’analogie : il suffirait de rappeler que même dans cette période les arrêts du gouvernement demeurent soumis au contrôle judiciaire, et le Conseil d’État a en effet été saisi plusieurs fois pour les contester.

La comparaison avec le iustitium peut néanmoins nous suggérer une considération d’un autre genre, sur le droit en tant que technique. Une chose est de dicter une seule règle, celle du confinement, qui nous empêche de presque tout faire, nous ôtant à bon escient notre liberté, autre chose sera de discipliner les milliers d’actions-réactions dont se compose le quotidien d’une société, au moment de la reprise des activités. L’épidémie risque de demander au droit de se transformer en « mode d’emploi » pour la vie tout entière, ce qui est impossible. Ou alors de donner l’idée que le droit devrait le faire : ce qui serait dangereux.

Protéger le peuple de l’épidémie : une tradition en train de se faire

Avant d’achever notre parcours et d’en tirer d’autres conclusions, nous nous concédons un détour, mais qui n’est pas superflu. Salus populi romani est le nom donné à une icône exposée à la vénération des fidèles dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome. Elle représente la Vierge qui tient dans ses bras l’enfant Jésus. C’est vers cette icône que le pape François s’est dirigé le 15 mars, pendant un pèlerinage immortalisé par les photographies qui le montrent traverser à pied une Via del Corso déserte, dans une Rome confinée. Cette icône, transportée pour l’occasion au Vatican, était à la droite du Pape lors de la messe de Pâques, célébrée un mois plus tard devant une place Saint-Pierre tout aussi déserte. Images emblématiques. Mais derrière l’image, se révèle une histoire. Ce geste du Pape a un précédent frappant : l’icône fut portée par Grégoire XVI en procession à deux reprises, en 1835 et en 1837, à l’occasion d’une épidémie de choléra dévastatrice. La France, déjà touchée depuis 1832, pleura alors environ 100.000 victimes, dont plus de 18.000 à Paris. C’est l’épidémie des Misérables. Le médecin Jacques-Martin Berthelot, père de Marcellin (futur professeur au Collège de France) en a laissé un compte rendu impressionnant. Ces chiffres sont bouleversants, surtout parce qu’on a eu tendance à les oublier (mais aujourd’hui, ils nous sembleront certainement moins lointains, car nous comprenons de plus près combien de souffrance ils doivent avoir entraîné). C’est après cette tragédie, notamment après la deuxième vague de l’épidémie de 1849, que l’urbanisme de Paris commença à être modifié, avec l’assainissement de nombreux quartiers dont les conditions avaient favorisé la diffusion du choléra. C’est donc à l’occasion de cette pandémie qu’en 1835 et 1837 le Pape porta en procession l’icône de la Vierge, en invoquant sa protection pour le peuple de Rome. Mais Grégoire XVI avait lui-même imité le geste qu’avait accompli, en 593, un pape qui portait le même nom que lui : Grégoire Ier le Grand. Ce dernier invoquait alors sa protection contre une des vagues de cette pandémie connue sous le nom de « peste de Justinien ». En réalité, l’icône de la Salus populi Romani conservée à Sainte-Marie-Majeure, selon de nombreux historiens de l’art, est datable du XIIIe siècle ; elle ne peut pas être celle qui fut portée en procession par Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle. Il reste toutefois possible que l’icône médiévale ait été peinte d’après un modèle plus ancien, d’époque byzantine.

Dans ce vertigineux entrelacement de retours en arrière et d’innovations, le nom même donne à penser. Le nom Salus populi Romani par lequel l’icône est aujourd’hui connue et vénérée à Sainte-Marie-Majeure lui a été donné, semble-t-il, vers 1870 par Pie IX, alors qu’auparavant, elle était connue plutôt comme Regina Coeli. Le nouveau nom (mais d’autres hypothèses ne sont pas exclues) vient sans doute du fait qu’elle avait été portée en procession par Grégoire XVI à l’occasion de l’épidémie de choléra de 1835 et 1837. L’icône avait assuré la « santé physique » des habitants de Rome (populi Romani). Aujourd’hui encore, en 2020, au temps de la pandémie, c’est à cette signification qu’on pense immédiatement. Ce n’est donc pas la même salus populi, au sens politique, de Cicéron.

Mais un autre message se trouve également dans l’image, non seulement dans les mots. Il s’agit d’une icône typiquement byzantine, au point que certains historiens de l’art supposent que sous le vernis se trouve un modèle tardo-antique, sur lequel a été repeinte la magnifique image médiévale. L’icône est de type « hodegetria », ce qui en grec signifie « qui montre la voie ». La voie est symbolisée par l’Évangile que l’enfant Jésus tient dans ses mains, et par Jésus lui-même. La salus qui donne son nom à l’icône, au-delà de la « santé », implique donc le « salut » dans un sens religieux.

Comme l’icône actuelle, qui recèle peut-être sous sa surface des couches de peinture remontant jusqu’à l’Antiquité, de même le message qu’elle transmet présente donc une série de strates. Ainsi les photographies et les cérémonies de ces jours-ci nous apparaîtront sous un jour nouveau. Ce sont des images exceptionnelles parce qu’elles nous montrent une nouvelle tradition en train de se faire, qui s’attache à des précédents du passé, plus ou moins historiques, et les réinterprète.

Ce que l’histoire nous apprend

Il est temps de conclure notre voyage, en en tirant quelques conclusions.

La maxime Ollis salus populi suprema lex esto signifie, pour Cicéron que la sauvegarde de la chose publique est la valeur dont doivent s’inspirer les consuls de la Rome antique, en tant que détenteurs du pouvoir politique au plus haut degré. Émise en temps de crise, de conflits internes, la notion de salus populi, bien plus qu’une limite, contient l’idée que, dans l’urgence, l’homme d’État peut être appelé à se transformer en « sauveur », faisant ce qui est nécessaire pour la préservation et l’agrandissement de l’État. L’idée s’est donc souvent confondue avec celle de « nécessité ». La maxime salus populi lex suprema esto a plusieurs fois justifiée, dans l’histoire ancienne et moderne, la limitation des libertés individuelles, au nom de la « sécurité publique ».

Une réflexion plus générale se dégage de ce parcours historique. Revenons aux concepts. Salus, nous le savons, signifie « santé physique », mais plus spécifiquement, la « sauvegarde » et le « bien-être » du peuple au sens politique : l’intérêt de l’État. Nous avons tout fait pour démêler et distinguer les deux significations, pour ne pas tomber dans des interprétations simplistes, comme celles auxquelles se sont adonnés certains hommes politiques ces jours-ci. Et pourtant, de toute évidence, les deux aspects ne sont pas indépendants : le bien-être de l’État dépend strictement de la santé des citoyens ; et celle-ci dépend à son tour aussi du bien-être économique de tous et de chacun, qui fait la richesse de l’État dans son ensemble. Ce n’est donc pas un hasard si, alors que le moment le plus dramatique de la crise sanitaire paraît surmonté, alors qu’un déconfinement est en cours, on entend souvent la santé physique être ouvertement mise en balance par rapport au bien-être économique. Il faut protéger la santé, mais songer également à la reprise des activités productives, nous dit-on. Cela ne signifie qu’une chose : que dans cette perspective, la santé devient elle-même un sujet de nature politique, et non plus une valeur absolue, à comparer aux autres. On assiste donc à la même transformation conceptuelle préconisée par la pensée romaine : la santé devient un enjeu politique (comme c’était le cas pour la notion latine de salus). Avec des effets inattendus : alors que de nombreux commentateurs suggèrent qu’il ne faut pas laisser seulement aux scientifiques le pouvoir de décider, mais que la politique doit faire ses arbitrages dans l’intérêt commun, n’y a-t-il pas le risque paradoxal d’accentuer la transformation de la santé en enjeu politique ? De faire renaître la salus populi en tant que raison d’État ?

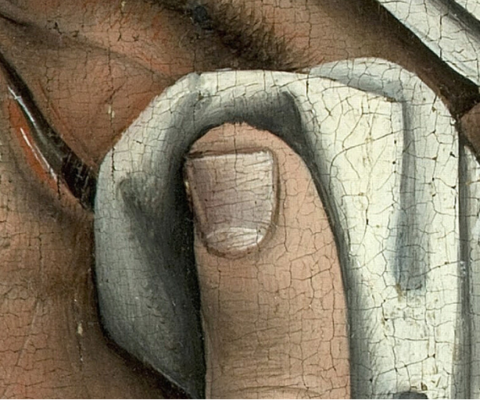

Revenons à l’histoire et revenons-y encore par le biais d’une monnaie (Fig.3). C’est une monnaie de Caracalla, l’empereur qui, en 212 apr. J.-C., a donné la citoyenneté romaine à tous les habitants de l’empire, c’est-à-dire une grande partie du monde alors connu. Sur cette pièce, nous voyons la Salus personnifiée qui relève un personnage à genoux, évidemment en détresse, dans une position de suppliant. La légende nous informe qu’il s’agit du genus humanum. Parler du « genre humain » et considérer que le bien-être (la salus) ne concerne pas un seul peuple, mais le monde entier est un message remarquable, du moins pour l’Antiquité. L’humanité est à genoux, et la main qui la soulève, nous l’avons compris, est le pouvoir politique, le gouvernement (alors, l’empereur : le profil de Caracalla sur l’autre côté de la monnaie nous le rappelle). Le message est clair : l’humanité prosternée doit être aidée à se relever. La pandémie s’est produite, la tragédie a eu lieu, mais ce qui compte, c’est la façon dont nous pourrons réagir.

Pr Dario Mantovani

Chaire Droit, culture et société de la Rome antique

![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)

![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)

![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)

![[VIDÉO] Regards croisés sur le défi climatique](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/12/Image-Article-site-FCDF-480x400.png)

![[PUBLICATION] Une Boussole pour l’Après](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/08/Couverture-Boussole-pour-Après-480x400.png)

![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)