Qu’est-on prêt à payer aujourd’hui pour réduire un dommage qui se produira demain ?

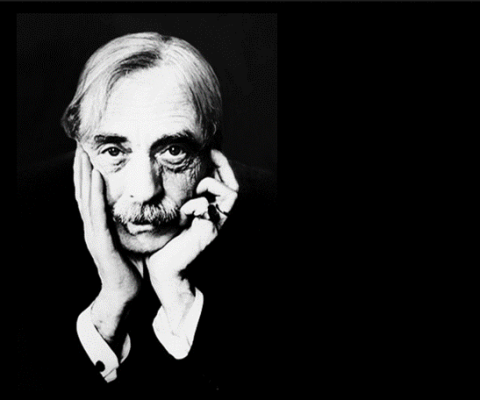

Entretien avec le Pr Christian Gollier

S’il existe un consensus fort sur la nécessité et l’urgence d’agir pour lutter contre le changement climatique, la confusion reste totale sur la façon d’y parvenir. Quelles sont les actions qu’il faudrait mettre en œuvre, à quel coût, à quelle intensité, et quand ? S’il est manifeste que nous avons jusqu’à présent privilégié « la fin du mois », jusqu’où aller dans le renforcement de la prise en compte des impacts de très long terme de nos efforts, et de leur soutenabilité ? Jusqu’où aller dans notre confiance dans la croissance économique et scientifique pour résoudre nos maux cumulatifs ? Entretien avec l’économiste Christian Gollier, co-fondateur et directeur de la Toulouse School of Economics, l’occasion de sa leçon inaugurale le jeudi 9 décembre prochain sur la chaire Avenir Commun Durable.

En avril 2021, lors du sommet sur le climat, António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a déclaré devant des dirigeants du monde entier : « Mère Nature n’attend pas. Nous avons besoin d’une planète verte, mais le monde est en alerte rouge ». Partagez-vous son point de vue ?

Christian Gollier : Oui, totalement. Il y a urgence depuis trente ans. Aujourd’hui, nous sommes devant un précipice. Au niveau mondial, nos émissions ont pratiquement doublé sur la période. Malheureusement, l’Europe est la seule région du monde à avoir réduit ses émissions depuis trente ans. Nous avons réussi à les réduire de 22 % depuis 1990 ; nous nous sommes fixé un objectif complémentaire pour atteindre les moins 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990.

Cet objectif est-il réaliste ?

Je ne sais pas, car cela dépendra des progrès technologiques et de l’acceptabilité sociale des efforts demandés.C’est extrêmement ambitieux et cela va nécessiter des transformations radicales de nos modes de consommation et de production.Néanmoins, une chose est sûre : si l’on ne fait rien, la température de la planète va augmenter de plusieurs degrés d’ici la fin du siècle. En cas d’inaction, les générations futures seraient également contraintes à des sacrifices considérables du fait d’un monde plus chaud et plus sensible à des catastrophes climatiques et météorologiques.

Que pourrait-être une politique juste pour le climat ?

On peut s’interroger sur le bon niveau de répartition des efforts entre les générations, la mienne par exemple, celles de mes enfants ou de mes petits-enfants, qui devraient subir des dommages sévères, si pour ma part, je ne fais rien.

Mais cela est loin d’être évident…

En effet. Autant suis-je en mesure d’évaluer mon niveau de retraite et ainsi déterminer, grâce à des calculs, le niveau de sacrifices que je dois faire aujourd’hui sur mes revenus en matière d’épargne pour compenser ma chute de revenu futur, autant cela m’est plus compliqué concernant mes émissions de CO2. Et cela, car il y a moult incertitudes et soulève de nombreuses et considérables questions. Comment fixer un mode opératoire qui pourrait déterminer ce que nous devons faire ? À quelle vitesse devrais-je remplacer ma voiture thermique par une voiture électrique qui coûte plus cher ? Quand isoler thermiquement ma maison pour émettre moins de CO2 lorsque je me chauffe ? Plus globalement, comment déterminer une valeur du carbone pour quantifier les bénéfices collectifs de mes propres efforts ? Etc. Ces questions sont la traduction en termes opérationnels d’une problématique éthique ou philosophique selon laquelle nous avons des responsabilités envers les générations futures. Évidemment, il faut faire quelque chose. Mais jusqu’où faut-il aller ? Doit-on accomplir peu d’efforts, beaucoup d’efforts, des efforts dramatiquement importants pour éviter que les générations futures soient confrontées à des dommages graves et irréversibles ?

Il est, hélas ! souvent vrai que les gens sont réticents à faire des sacrifices qui profitent essentiellement aux autres. Ils espèrent même que les autres en feront à leur place, dans l’espoir de bénéficier du statut de « passager clandestin ». Ce problème d’externalité explique pourquoi, depuis trente ans, on ne fait pas grand-chose.

Tout de même, l’Europe fait des choses, vous l’avez dit…

On fait des efforts non négligeables, cependant on les fait très mal. On pourrait réduire davantage nos émissions pour le même sacrifice collectif. Un exemple ? Dans les années 2010, les ménages français qui installaient des panneaux photovoltaïques obtenaient un prix garanti de leur électricité qu’il vendait à EDF de 60 centimes le kilowattheure pendant vingt ans ; le coût de production du kilowattheure en France est pourtant de 6 centimes. On multipliait donc par dix les coûts de production d’électricité, en passant du nucléaire vers les panneaux photovoltaïques. Cet effet d’aubaine a très bien marché… Un calcul rapide indique que cela nous coûte plus de 1 300 euros par tonne de CO2 évitée. En revanche, on n’a rien fait de beaucoup moins coûteux, comme remplacer le charbon par le gaz naturel, qui ne nous en coûterait collectivement que 30 euros. Le problème fondamental est que l’on refuse de comparer les coûts sociétaux de ces efforts aux bénéfices climatiques. Pour y parvenir, il faudrait mettre une valeur sur le carbone non émis ou capturé.

Ce prix du carbone est, selon vous, la bonne solution pour prendre nos responsabilités vis-à-vis des générations futures.

C’est en faisant payer aux pollueurs le coût de leurs dégâts sur l’environnement que l’on pourra efficacement lutter contre le réchauffement. Jusqu’à présent, presque partout dans le monde, ni les gouvernements, ni les individus, ni les entreprises n’ont d’incitation à intégrer dans leurs analyses leurs dommages contre l’environnement. Il faut mettre une valeur sur les choses qui nous sont chères ; et l’environnement nous est cher. Mettons donc, collectivement, un prix sur cette ressource commune afin de la préserver et d’aligner les intérêts privés avec l’intérêt collectif, et d’inciter chacun à intégrer dans ses choix leur impact sur le bien commun. C’est mon interprétation d’un avenir commun durable.

Comment fixer le prix du carbone ?

Il faut comparer le coût de l’effort au bénéfice sociétal engendré par cet effort, alors que celui-ci s’étalera sur des décennies et des siècles. Le fait est que nous avons tous tendance à valoriser le présent plus que le futur. Prenons le test du marshmallow. Il s’agit de mettre un enfant dans une pièce et de déposer sur la table un marshmallow tout en lui disant qu’on sera de retour dans un quart d’heure, et que si le marshmallow est toujours là, il en aura un second. La plupart des enfants ne patientent pas. Ce qui peut nous faire dire que les gens ont une préférence pour le présent, pour la consommation immédiate. Cela transparaît aussi sur les marchés financiers, qui valorisent moins les revenus qui sont plus éloignés dans le temps. Il faut que les bénéfices futurs soient suffisamment plus importants que les coûts immédiats pour déclencher la décision d’investissement.

Les marchés financiers pénalisent le futur pour une raison qui est plus fondamentale : dans un monde en croissance, avec un PIB futur plus important que le PIB présent, investir c’est demander aux pauvres (la génération présente) d’investir afin d’engendrer des bénéfices pour les riches (les générations futures). Investir dans l’avenir c’est donc augmenter les inégalités intergénérationnelles. Si l’on croit à cette croissance, et si l’on éprouve de l’aversion aux inégalités, sacrifier du pouvoir d’achat aujourd’hui pour améliorer l’avenir est éthiquement problématique. Pour qu’investir soit néanmoins désirable, il faut que le rendement de cet investissement soit suffisamment élevé pour compenser cet effet. Dans un monde en croissance, il y a donc du plus – le rendement positif –, et du moins – l’augmentation des inégalités –, dans une décision d’investissement. Pour cela, il faut que le rendement fasse plus que compenser l’impact négatif sur le bien-être intergénérationnel de l’augmentation des inégalités que cet investissement engendre. C’est un point clé.

Quelles sont les difficultés à surmonter pour fixer au mieux ce prix du carbone ?

Il y a deux problématiques à appréhender : l’incertitude et le temps. Tout d’abord, on ne sait pas de combien la concentration de CO2 dans l’atmosphère va augmenter dans les prochaines décennies, les prochains siècles. On a encore beaucoup d’incertitude sur l’impact de ce changement climatique sur la fréquence des événements météorologiques extrêmes et sur le bien-être des gens. Ce n’est pas la première fois qu’en économie nous sommes confrontés à ce type d’inconnues – estimer la valeur d’une chose future qui dépendra d’un certain nombre de facteurs incertains. Tous les marchés financiers donnent des valeurs, sur des bénéfices futurs qui sont incertains. Autrement dit, le fait que des dommages soient incertains ne crée pas une impossibilité de donner une valeur à des bénéfices futurs, quels que soient les aléas subis.

Mais, sur ces marchés, on a l’habitude de donner des valeurs à des bénéfices futurs étalés dans six mois, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, voire dans vingt ans, pas dans un siècle ou deux siècles comme c’est le cas quand on réfléchit à la durabilité de notre modèle de société. Les économistes n’ont pas du tout l’habitude de traiter ces échelles de temps. Ce point-là est au cœur de mes recherches : qu’est-on prêt à payer aujourd’hui pour réduire un dommage qui se produira dans deux siècles ? J’essaie de pousser les modèles développés depuis une cinquantaine d’années par les économistes et les théoriciens de la finance sur des horizons d’un siècle, deux siècles, trois siècles… Et quand je travaille sur des problématiques de déchets nucléaires et de leur stockage définitif à Bure, par exemple, je ne raisonne pas sur un siècle ou deux siècles, mais sur des millions d’années. Pour de tels horizons temporels, il faut penser l’avenir et les incertitudes qui pèsent sur lui de façon nouvelle.

Pouvons-nous tout de même nous appuyer sur quelques certitudes ?

Si l’on fait l’hypothèse d’un monde en croissance, il faut pénaliser l’avenir et, par conséquent, un prix du carbone plus faible. Toutefois, cette hypothèse selon laquelle il faudrait un taux d’actualisation positif pour mesurer le prix du carbone aujourd’hui ne tient pas, elle est discutable. Il n’y a pas de certitude que nous allons vivre dans les prochains siècles dans un monde en croissance. Il n’est pas impossible que, dans un siècle ou deux siècles, le PIB par habitant soit inférieur à celui d’aujourd’hui. C’est un élément clé : il faut intégrer fondamentalement le fait qu’on n’est pas sûr que les générations futures seront plus prospères. Fonder nos croyances sur l’avenir de notre civilisation sur la base de l’expérience économique observée en Occident depuis deux siècles n’a pas de sens. Il faut intégrer la possibilité d’une régression économique, comme le proposent les théoriciens de la décroissance, comme celle de prospérités nouvelles fondées sur les progrès de la science, le tout de façon probabilisée.

Comment convaincre les gens de faire des efforts pour les générations futures ?

D’après des recherches en économie et surtout en psychologie cognitive, les gens veulent donner une image positive d’eux-mêmes. Montrer que l’on accepte de faire des sacrifices renforce l’image que l’on donne de soi-même aux autres ainsi que son estime de soi, créant un supplément de bien-être. Pourquoi ne pas tenter d’en jouer ? Mais face aux challenges auxquels nous sommes confrontés, il va falloir nécessairement donner, en plus de ces incitations intrinsèques – l’image de moi, l’estime de moi –, des incitations extrinsèques. Il faudra que le gouvernement crée des mécanismes qui incitent financièrement les entreprises, les ménages à faire des efforts supplémentaires par rapport à ce qu’ils seraient prêts à faire sans de tels mécanismes. À nouveau, en Europe, nous devons réduire de 33 % en dix ans nos émissions de CO2 en Europe, alors que lors des trente dernières années nous les avons réduites de 22 %. L’effort à fournir va être considérable.

Le prix du carbone, que ce soit à travers une taxe ou à travers un marché de permis, engendre un revenu fiscal supplémentaire pour un gouvernement. Les permis d’émissions que s’échangeront les entreprises sur les marchés vont générer un dividende carbone. Pourquoi ne pas le flécher vers les ménages les plus modestes, confrontés à une problématique de fin du mois qui dépasse probablement la problématique de fin du monde ? Je ne parle pas que des ménages modestes en France, je parle de ceux qui sont africains, et qui, pour beaucoup, ont un revenu bien inférieur au nôtre.

Avec une tarification du carbone combinée avec une redistribution ciblée du revenu fiscal, on peut créer une majorité démocratique en faveur d’un avenir commun durable en alliant des ménages disposés naturellement à faire des sacrifices pour les générations futures avec des ménages plus modestes dont les efforts sont plus que compensés par un chèque vert.

Propos recueillis par Beatrice Parrino, journaliste

Entretien publié sur le site du Collège de France en décembre 2021

Créée dans le cadre de l’initiative Avenir Commun Durable, la chaire Avenir Commun Durable accueille chaque année un expert international pour mettre en lumière l’actualité de la recherche autour des enjeux de la transition écologique et énergétique. Elle bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France et de ses grands mécènes Covéa et TotalEnergies.

![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)

![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)

![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)

![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)